chapter44 福岡市の雨事情 その2福岡市の年間降水量

2009年は8月4日に長い梅雨が明けたかと思うと、お盆が過ぎた8月中旬以降にはすでに朝晩が冷涼になるなど秋の訪れを感じるようになりました。天候も晴天の続く日が少なく、雨の多い夏でした。

さて、『知ってた?福岡』では、前回は「福岡の雨事情」として、入梅と梅雨明けの時期について探ってみました。では、福岡は全国的に見て、年間降水量は多いほうなのでしょうか?

また、過去に福岡は渇水と洪水との両方の被害に見舞われたことがあります。そこで、福岡の年間降水量の推移も気になるところです。

そこで今回の『知ってた?福岡』は

~ 福岡市の雨事情 その2・福岡の年間降水量 ~

と題して、平年の福岡の年間降水量とその推移を調べてみました。

福岡の降水量にはどんな特徴があるのでしょうか?

都道府県別平年の降水量が最も多いのは高知県。福岡はほぼ平均値

日本は南北に長い国です。そのため北海道の亜寒帯から沖縄の亜熱帯までいろいろな気候に分かれています。また季節によっても1年の気候は大きく変化します。

ここでは日本の各都道府県に設置された観測所の降水量の平年値を調べ、ランキングしてみました。ここで言う「平年値」とは、30年間の観測値を平均したものです。

気象庁では10年ごとに更新しており、このランキングの平年値は、20世紀の最後の30年である1971~2000年のデータを平均した値です。なので、私たちが知っている「現在」の平均的な降水量と言うことが出来ると考えられます。

このデータを見ると、都道府県別で最も平年の降水量が多いのは高知県(高知市)で1 2,627mmでした。次いで第2位が石川県(金沢市)2,470mm、第3位が宮崎県(宮崎市)で 2,457mmとなっています。

平年の降水量の上位の地域を見てみると、大きな特徴があります。それは、太平洋側の四国・東海地域と、日本海側の北陸・山陰、そして沖縄・九州南部が主だということです。

太平洋側の四国・東海地域と沖縄・九州南部は、春の終わりから初夏にかけての梅雨の影響を受けやすく、また夏の終わりから秋にかけて台風による降雨が多いことが主な要因となっています。

一方、日本海側の北陸については、冬になると大陸からの冷たい季節風が吹き、多くの雪や雨をもたらされることが主な要因です。

平年降水量はほぼ平均値の福岡。

ただし降水による影響を受けやすいのが地域的な特徴

さて福岡県(福岡市)の平年の降水量はどのくらいでしょうか?ランキングを見てみると第20位で1,632mmとなっています。

福岡県は北部を日本海型、南部を内陸型気候に大別することができます。

地域別には、筑後地域が約1,900mmと最も多く、福岡地域と筑豊地域が約1,800mm、北九州地域が約1,700mmとなっており、全国平均の1,615mmと大差ない降水量です。つまり、福岡(福岡市)の年間降水量は日本の平均的な降水量だといえます。

しかし実感的には福岡は降水による影響を強く受けているような気がしませんか?というのも、福岡は過去30年以内に大規模な洪水と記録的な渇水の両方に悩まされたことがあるからです。

そこで、ちょっと福岡県(福岡市)の過去の年間降水量の推移を見てみましょう。

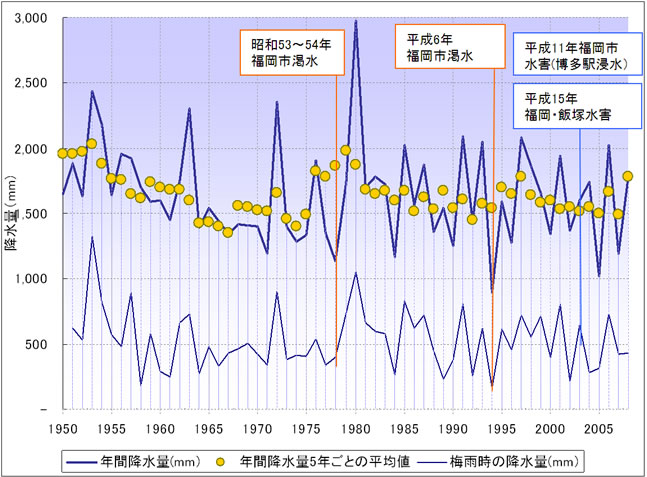

福岡管区気象台の資料より作成した、福岡の年間降水量の推移を見てみると、年によってばらつきがあります。

その中で特に目を引くのは、やはり1978~79年(昭和53~54年)福岡市渇水と1994年(平成6年) の福岡市渇水の年です。記憶にも新しい平成6年の大渇水の時は少雨と猛暑による異常渇水により、年間降水量は891mmと福岡管区気象台観測史上最低値を 記録しており、昭和53年に比べても約7割と極めて少ない状況でした。

一方、福岡は水害の被害も多く受けています。特に福岡市の博多区は平成11年と平成15年とに区を流れる御笠川が氾濫し、博多駅が浸水するなどの「10年に一度」とも言われる衝撃的な被害を10年以内に二度にわたって受けました。

また今年2009年は7月下旬の大雨で天神地区が一部冠水したり、篠栗などで土砂崩れを引き起こすなどの水害がありました。

水害については梅雨前線や台風による短期的な集中豪雨のために引き起こされることが多く、必ずしも水害のあった年の年間降水量が多いとは言えないようです。

福岡県は人口一人当たりの水資源賦存量に換算すると全国平均の約3分の1に過ぎず、比較的渇水が起こりやすい 地域です。その一方で梅雨や台風の影響も受けやすく、水害被害に見舞われることも少なくありません。日本全国でも降水量と日常生活とが非常に密接した地域 だと言えるのかもしれません。

〔更新日:2012年08月01日〕